大皖新闻讯 抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争,也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。抗日战争的伟大胜利,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的阴谋,重新确立了中国在世界上的大国地位,为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点。

在这场波澜壮阔的斗争中,安徽作为华中抗战的领导中心和新四军坚持八年抗战的主战场之一,见证了无数英雄壮歌。近日,大皖新闻记者循着历史足迹,重访皖南岩寺、泾县,皖中庐江、肥东等承载着民族记忆的红色土地,这里的故事,仍在诉说着那段刻骨铭心的岁月。

烽火起处:新四军诞生的历史经纬

七月的皖南,盛夏的绿意泼墨般浸透山水,勾勒出一幅厚重的长卷。这片土地的深处,有一座承载着特殊记忆的纪念馆——岩寺镇新四军军部旧址。近日,大皖新闻记者走进旧址,重温当年的抗战历史。

新四军军部旧址

皖南岩寺,作为南方八省红军游击队的集结地,铁的新四军诞生的摇篮,是波澜壮阔的抗日战争史中无法绕过的一个重要节点。走进纪念馆,印有鲜红字体“铁的新四军”石碑映入眼帘,石碑后,一手持马刀、一手握缰绳,作势冲锋的叶挺将军雕像立刻让游客们梦回那段峥嵘岁月。

馆内第一个展厅讲述了新四军诞生的历史经纬。1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破夜空,日本帝国主义以此为起点,发动了全面侵华战争。山河破碎之际,民族危亡之时,国共两党以民族大义为重,于一个多月后正式形成第二次合作,共同抵御外侮。其中,南方红军游击队的改编问题成为两党谈判的重要议题。经过反复磋商,最终决定将散布于南方各省的红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军(简称 “新四军”),这支队伍将成为华中抗战的中流砥柱。

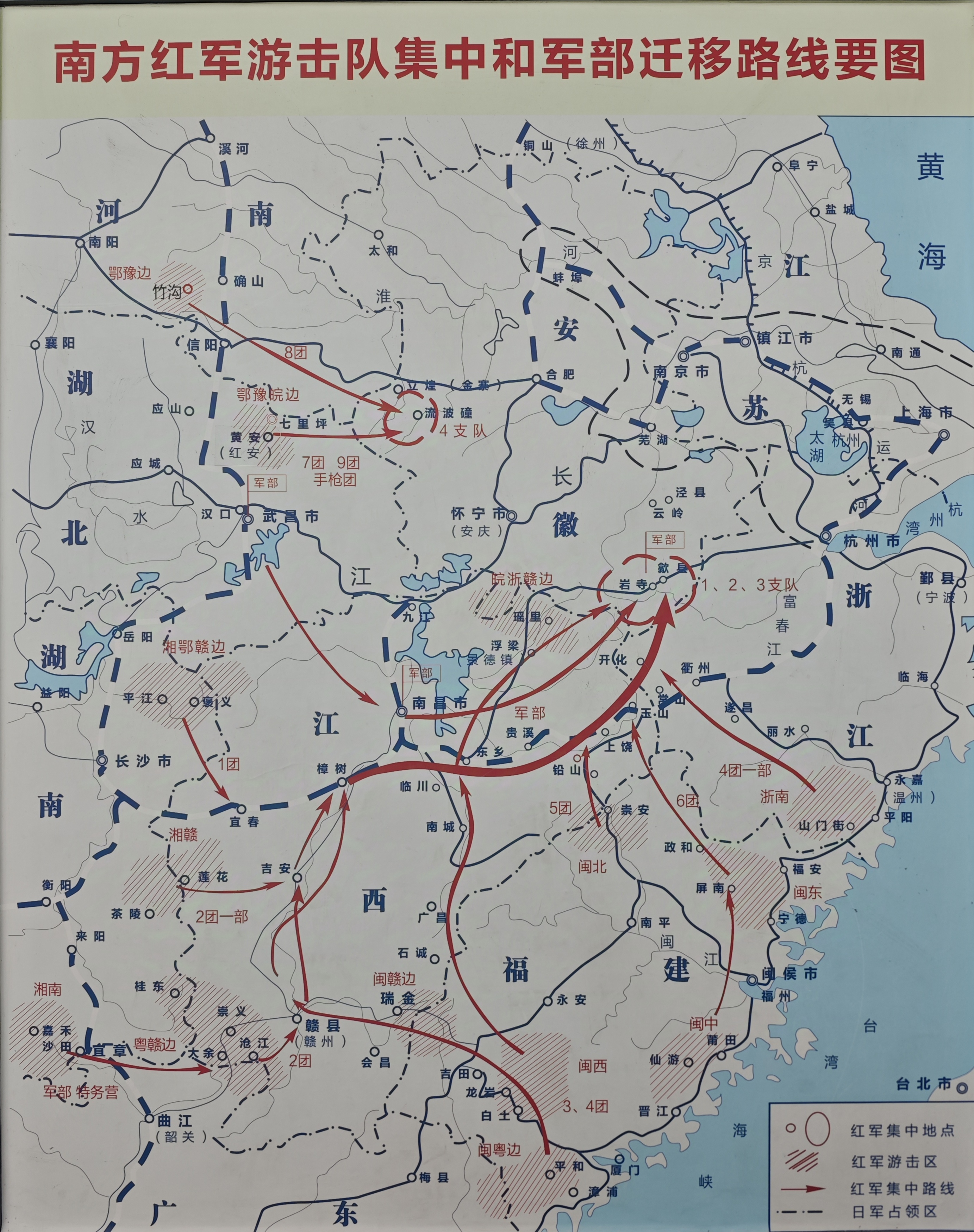

1937年12月25日,新四军军部在汉口宣告成立;1938 年1月6日,军部移驻南昌,机关各部、处逐步建立健全。此时,一场关乎民族命运的军事集结已在酝酿之中。1938年 2月6日,国民政府军事委员会和第三战区下达命令:南方各省红军游击队向皖南岩寺一带集中整训。群山环抱的岩寺,即将迎来一场跨越千里的英雄会集。

八省健儿:跨越山河的集结史诗

在20世纪30年代,华夏大地饱受战火摧残,位于南方八省的红军游击队刚结束战争的硝烟,转身又要踏向另一片更加残酷的战场。从闽粤赣的密林到湘鄂豫的山地,从浙皖的峡谷到赣东北的丘陵,动辄千里的路途,这不是一场轻松的行军,而是一场用信念丈量山河的远征。

安徽省新四军研究会出版的《新四军在安徽》中记载,新四军中首支出发集结的是湘鄂赣边部队。这支在三年艰苦游击战争中保存下来的队伍,最初仅有500名党员干部和390名战士。他们先在平江县加义镇集结,组建成 “抗日军第一游击支队”。当地百姓听闻部队要北上抗日,400多名青壮年踊跃报名,到1937年底,队伍已扩充至1360余人。1938年1月,这支部队改编为新四军第一支队第一团,由傅秋涛任支队副司令员兼一团团长。2月的江南,寒风凛冽,他们顶风冒雪,踏上前往岩寺的千里征途,成为第一支向集结地进发的队伍。

新四军集中路线图

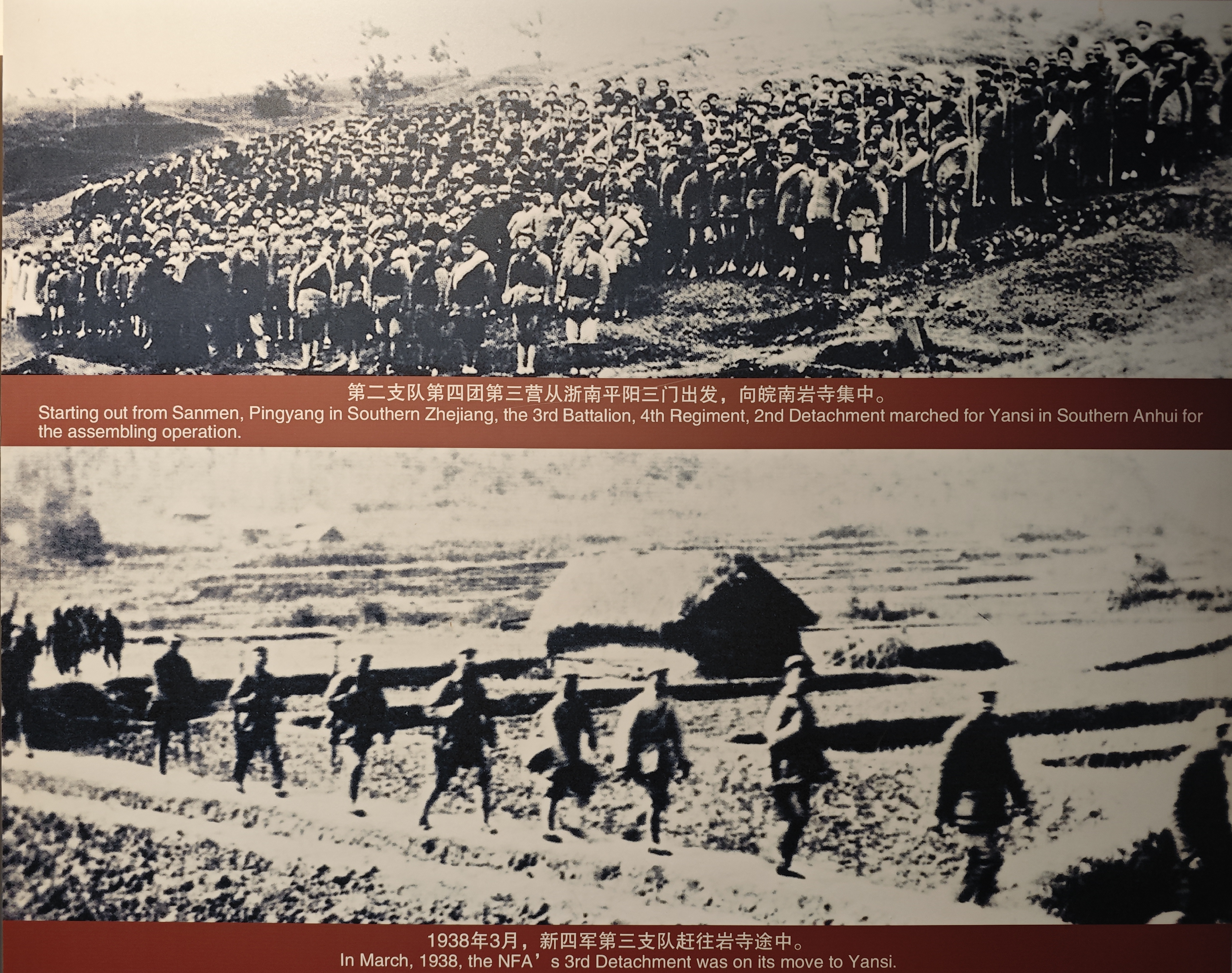

几乎同一时间,闽西、闽南、闽粤边的部队在龙岩白土镇举行了声势浩大的北上抗日誓师大会。1938年3月1日清晨,战士们接过家乡父老缝制的 “抗日必胜” 锦旗,在乡亲们的嘱托声中,踏上了数千里的征程。锦旗上的四个大字,是期望,更是他们肩上的千钧重担。

闽北游击队的集结之路同样充满艰辛。他们从崇山峻岭中走出时,许多战士还穿着单薄的衣衫。途中,他们既遭遇过国民党方面的刻意刁难,也感受过人民群众滚烫的热情。行至闽浙赣交界的浦城县,抗日救国会代表各界人士赶来慰问,为每位战士送上一件印着 “抗日救国” 字样的红背心。那抹红色,不仅驱散了初春的寒意,更点燃了战士们心中的斗志。经过二十多天的长途跋涉,这支队伍终于如期抵达岩寺。

新四军集结岩寺历史影像

纪念馆内,记者和游客们站在新四军集结的路线图前,被战士们艰辛赶路的故事感动的同时,心中不由得涌起一番豪情壮志。纪念馆讲解员张文雅说,至1938年4月中旬,来自南方八省14个地区的红军游击队全部汇聚于岩寺及其附近地区。跨越千山万水,冲破重重阻碍,这些经历了三年游击战争考验的勇士,终于汇成一股不可阻挡的抗日洪流。1938年4月4日,新四军军部从南昌迁驻岩寺,群山环抱的小镇,自此成为新四军成长的起点。

整编点验:在艰难中铸就铁的队伍

但集结完毕的新四军,面临着严峻的现实问题:装备极差,且需迅速形成战斗力,以应对装备精良的日伪军。在了解到这段历史后,记者在内心中也为彼时的新四军捏了一把汗。

史料记载,1938年,经过整编、点验,新四军正式组建4个支队、10个团及1个特务营,全军共1.03万人,拥有6200余支枪。除第四支队驻守大别山区外,第一、二、三支队均在岩寺整训。

新四军驻军岩寺地区分布示意图

武器的匮乏超乎人们的想象。以傅秋涛率领的第一支队第一团为例,1100多名指战员仅配备210多支步枪、3挺轻机枪,另有730把马刀——平均每5人才能分到一支枪,更多人只能靠马刀冲锋。全军范围内,平均每两人才能摊到一支枪,且多是游击战争时期使用的 “老套筒”“汉阳造”,枪管磨损严重,子弹更是稀缺。

为解燃眉之急,军部在岩寺上渡桥江家祠堂创办了皖南修械所。工匠们用简陋的工具,日夜抢修破旧枪支,尽可能为部队补充武器。同时,部队还通过向地方筹借、购买民间枪支、缴获土匪武器等方式,一点点充实装备。

从中国近百年的抗争史来看,武器装备并不是战争胜利的唯一因素。新四军深知,面对强敌,唯有以过硬的战术弥补装备差距。针对华中地区平原湖泊较多的地形特点,部队在岩寺周边开辟练兵场,利用山地、稻田、溪流等地形,反复演练游击战战术。

黄山市文峰公园点将台 (叶挺、陈毅等曾在此登台阅兵)

在农舍内,无数铁匠、木匠日夜赶工,修补枪械、研制新装备,在田间地头,无数新四军战士无偿帮助当地农民耕种、宣讲抗战政策,在练兵场上,呐喊声、脚步声与枪械的试射声交织,奏响了一曲曲备战的壮歌。为研制枪械武器,军工模范吴运铎20岁便参加新四军,三次负重伤,两次被炸断腿和胳膊,一只眼睛也永远失去了光明……正是在这样艰苦的条件下,这支由八省健儿组成的队伍,完成了从游击队到正规抗日武装的蜕变,凝聚成一支意志如钢的 “抗日铁流”。

军民同心:岩寺的抗日热流

军民鱼水一家人。1938年4月4日,新四军军部迁驻岩寺的消息传来,小镇瞬间沸腾。百姓们提着粮食、扛着布匹、搬来办公物资,自发送往军部驻地;妇女们组织起来,在祠堂、在自家院落里连夜赶制军装,缝纫机的哒哒声与歌声此起彼伏;孩子们跟着大人们跑前跑后,学着喊 “团结抗日” 的口号。整个岩寺,被 “团结御侮” 的热流包裹。

纪念馆内的史料记载,在军部驻扎期间,新四军官兵走街串巷,向群众宣传抗日道理。他们在墙上写下 “打倒日本帝国主义”“国共合作,一致对外” 等标语,在晒谷场上搭起台子演讲,把民族危亡的紧迫性和抗战必胜的信念,一点点种进百姓心里。而群众的支持,也成为战士们最坚实的后盾。有位叫汪五婆的村民患有严重的肺气肿病,久治不愈,叶挺军长得知此事后亲自提着鸡蛋上门探视,还派出军医上门为她医治,汪五婆痊愈后,提着新鲜青菜到军部致谢;镇上的铁匠铺主动停工,带着工具去修械所帮忙,说 “打农具不如修枪支,能多杀几个鬼子”。

新四军老战士王群捐赠的手电筒

这种鱼水深情,在岩寺新四军军部旧址纪念馆的展厅里,被一一记录:一个破旧的手电筒是新四军老战士王群捐赠,这是曾在王群家中养伤的新四军战士所留,受到他的感召,王群义无反顾加入新四军支援抗日,这个手电筒也被王群一家世代珍藏;一件补丁摞补丁的军装,是妇女们用自家布料拼接而成;还有一封战士写给村民的感谢信,字迹虽潦草,却透着真挚的感激。看着这些珍贵的历史资料,记者眼中不禁噙满热泪。

时间线拉回1938年5月,南京、芜湖已沦陷5个多月,日军正图谋夺取徐州,打通津浦铁路线。江南作为日军侵略华中的主要后方,牵制日军兵力成为当务之急。此时,经过整训的新四军已做好准备……5月,新四军第四支队从大别山区出发,率先挺进皖中敌后,打响了新四军敌后抗战的第一枪。不久后,集结于岩寺的第一、二、三支队也陆续告别这片热土,奔向苏南、皖南的敌后战场。

“从岩寺汇聚的抗日洪流,自此奔涌在华中大地,开始了长达八年的艰苦抗战。”陈文雅饱含感情地结束了持续一个小时的讲解,彼时,新四军的故事还在徽州大地继续书写。

结语:从岩寺出发的胜利伏笔

皖南的山水记得,1938年的岩寺曾见证怎样的热血与赤诚。八省健儿跨越千里的集结,不仅是一支军队的诞生,更是一个民族在危亡时刻的觉醒与团结。在这里,简陋的武器与坚定的信念碰撞,百姓的支持与战士的斗志交融,为后来新四军在华中敌后开展游击战争、成为 “抗日铁流” 埋下了胜利的伏笔。

如今,岩寺的老街上,当年的练兵场已变成宁静的居民区,军部的旧址被妥善保护,那些关于集结、整编、出征的故事,仍在代代相传。它们提醒着我们:胜利从不是偶然,它源于民族的坚韧,源于军民的同心,源于每一个为家国挺身而出的平凡英雄。而新四军从岩寺出发的那段历程,正是整个抗日战争中,中华民族团结御侮的生动缩影。

大皖新闻记者 龚润泽 于源绮 江振焕 见习记者 周镕健 王浩 摄影报道

编辑 张大为

中金汇融-厦门股票配资一览表-全国炒股配资门户-广东股票配资开户流程详解提示:文章来自网络,不代表本站观点。